Blogeintrag: Insektensterben - warum es uns alle betrifft

Stimmt das denn mit dem Insektensterben?

Die wohl bekannteste Studie stammt aus Deutschland: Zwischen 1989 und 2016 ist die Biomasse flugaktiver Insekten in Schutzgebieten um über 75 % zurückgegangen (Hallmann et al. 2017). Das bedeutet nicht nur, dass es weniger Arten gibt, auch die Abundanz oder Gesamtmenge an Insekten ist dramatisch gesunken.

Weltweit zeigen ähnliche Trends ein erschreckend klares Bild: Eine 2019 veröffentlichte Übersichtsstudie (Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019) fand Hinweise darauf, dass etwa 41 % aller Insektenarten weltweit im Rückgang begriffen sind. Etwa ein Drittel könnte in den kommenden Jahrzehnten aussterben, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Auch der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) kommt in seinem Global Assessment Report Biodiversity and Ecosystem Services 2019 zu dem Schluss: Das Artensterben betrifft auch Insekten und hat messbare Auswirkungen auf Bestäubung, natürliche Schädlingsregulation, Bodenfruchtbarkeit und Nährstoffkreisläufe.

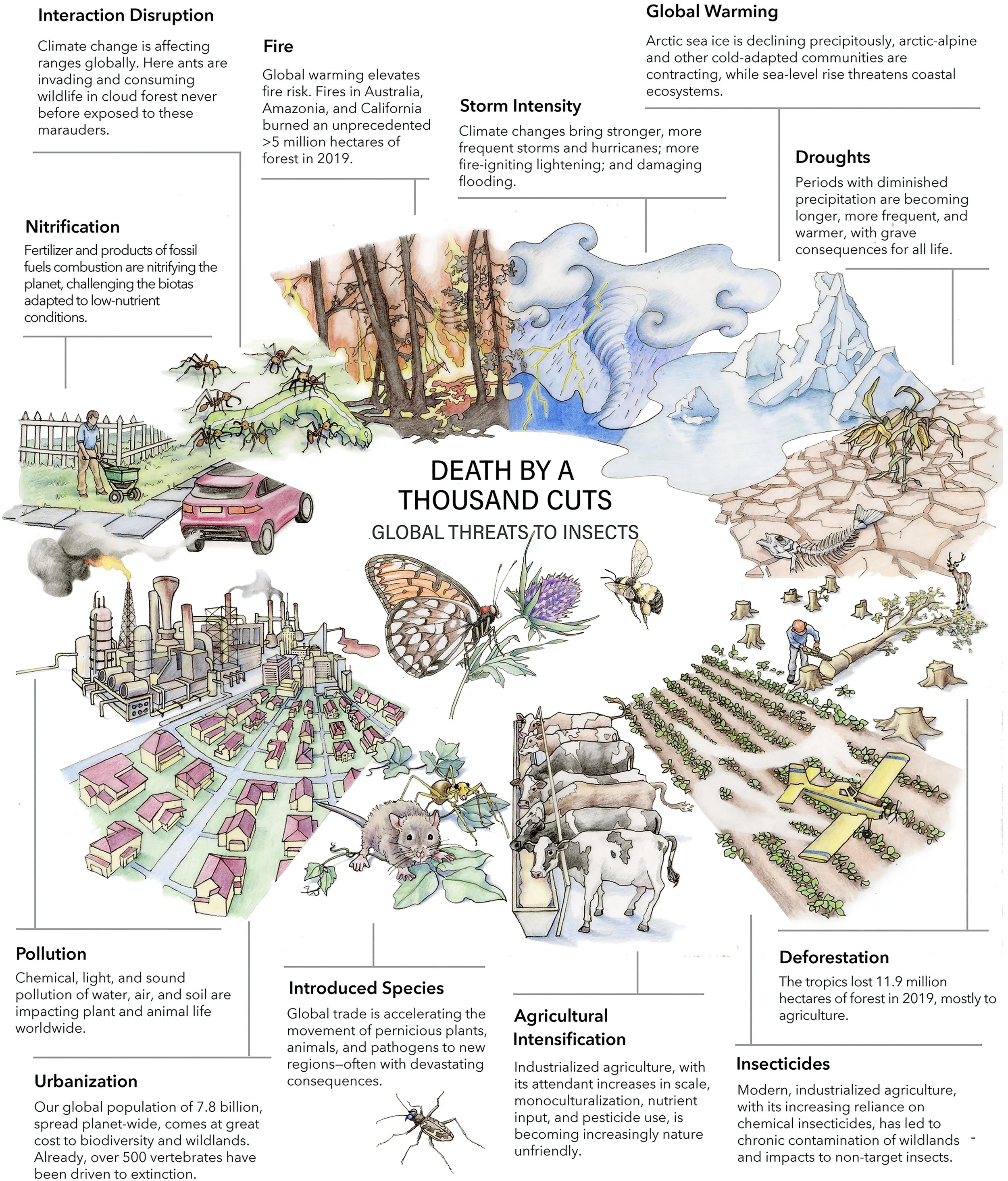

Die Ursachen sind vielfältig, aber gut erforscht (siehe beispielsweise Outhwaite et al. 2022, Wagner et al. 2021, Forister et al. 2019, Goulson 2019, ). Genannt werden folgende Hauptfaktoren:

Intensive Landwirtschaft: Pestizide, Monokulturen, fehlende Blühflächen und strukturarme Felder machen vielen Arten das Überleben schwer.

Lebensraumverlust: Flächenversiegelung durch Straßen, Siedlungen und Industrie frisst sich durch ehemals artenreiche Landschaften.

Lichtverschmutzung: Künstliches Licht stört den Tag-Nacht-Rhythmus, vor allem bei nachtaktiven Arten wie Nachtfaltern.

Klimakrise: Höhere Temperaturen, Extremwetter und sich verschiebende Jahreszeiten setzen viele Insektenarten zusätzlich unter Druck.

Invasive Arten und neue Krankheitserreger: Globaler Handel bringt ungewollt Konkurrenz und Parasiten mit sich.

Aus Wagner et al. 2021, Illustration von Virginia R. Wagner

Warum ist das ein Problem?

Insekten gelten nicht umsonst als Grundstein unserer Ökosysteme. Ihre Bedeutung für unsere Umwelt ist enorm, auch wenn sie oft übersehen wird:

Etwa 80 % unserer Wild- und Nutzpflanzen sind auf Bestäubung angewiesen (BfN).

Insekten halten viele Schädlingspopulationen natürlich in Schach. Hier sind besonders Wespen zu nennen.

Sie sind ein zentraler Teil der Nahrungskette, z. B. für Vögel, Fledermäuse, Amphibien und Fische.

Als Zersetzer sorgen sie dafür, dass organisches Material abgebaut und Nährstoffe im Boden zurückgeführt werden.

Mit ihrem Verschwinden geraten also komplette Ökosysteme ins Wanken und damit unsere Nahrungsmittelversorgung und unsere Gesundheit - unsere Lebensgrundlage.

Schwebfliege bei der Bestäubung eines Doldenblütlers in einem städtischen Gemeinschaftsgarten in Berlin ©Julia Schmack

Was können wir tun?

Die gute Nachricht: Wir können etwas tun und zwar jetzt.

Weniger Fleisch und Milchprodukte konsumieren: Vor allem intensive Tierhaltung erfordert enormen Flächen- und Pestizideinsatz und das geht zulasten von Pflanzenvielfalt und Natur. Und man sollte sich die Fragen stellen, ob es ethisch vertretbar ist, Fleisch zu essen (siehe beispielsweise Schwitzgebel et al. 2021, Godfray et al. 2018, Sobel 2017).

Lebensmittelverschwendung vermeiden: Denn jede verschwendete Mahlzeit bedeutet unnötiges Tierleiden und unnötigen Ressourcenverbrauch, inklusive Agrarflächen, auf denen Lebensräume für Insekten verloren gehen.

Regional, saisonal, ökologisch einkaufen: Ökolandbau verzichtet auf viele Pestizide und fördert strukturreiche Lebensräume. Kurze Transportwege sparen CO2 ein. Gut für die Umwelt und gut für die eigene Gesundheit.

Konsum bewusst reduzieren: Lieber reparieren, tauschen oder gebraucht kaufen, denn weniger Ressourcenverbrauch bedeutet weniger Zerstörung von Lebensräumen wie Wälder, Flüsse, etc. Statt ein neues Regal zu kaufen, lieber im (online) Secondhand Geschäft schauen.

Suffizient leben: Weniger ist oft mehr. Ein bewusster, genügsamer Lebensstil entlastet Natur und Umwelt auf vielen Ebenen.

Insektenfreundlich gärtnern: Keine Pestizide, mehr heimische Blütenvielfalt anbieten, wilde Ecken zulassen.

Lichtquellen reduzieren: Warmes, gerichtetes Licht statt greller Außenbeleuchtung.

Politisches Engagement zeigen: Z. B. für mehr Ökolandbau, echten Flächenschutz, Unterschutzstellung von Naturschutzgebieten, Reduktion von Pestiziden und Förderung biodiverser Stadtplanung.

Initiativen und NGOs unterstützen, die sich für Insektenschutz, Artenvielfalt, ökologische und regenerative Landwirtschaft sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung einsetzen.

Bildung und Forschung fördern, die sich mit Mensch-Natur-Beziehungen, Biodiversität und nachhaltigem Verhalten beschäftigen.

Verstehen statt verteufeln: Insekten sind keine Feinde, sondern faszinierende Lebewesen mit wichtigen Rollen im Ökosystem.

Sprache hinterfragen: Worte wie „Ungeziefer“ können unsere Sicht auf Tiere prägen. Ein achtsamer Sprachgebrauch kann Denkmuster verändern.

Wissen weitergeben: Ob im Gespräch, im Unterricht oder über soziale Medien, wer informiert, kann andere inspirieren.

Und vielleicht am wichtigsten: Hinschauen, verstehen, wertschätzen.

Wer Insekten nicht nur als Plagegeister, sondern als faszinierende Lebewesen wahrnimmt, erkennt, was auf dem Spiel steht und warum es sich lohnt, sie zu schützen.

Bewusstsein.

Wir essen mehrmals am Tag. Was wir zu uns nehmen hat einen enormen Einfluss auf die Umwelt, auf Pflanzen, Tiere und andere Menschen. Auf tierische Produkte zu verzichten ist gelebter Umweltschutz.